厄除けは日本の伝統文化に深く根付いた習慣であり、人々の生活に欠かせない要素となっています。古来より受け継がれてきた知恵と、現代社会に適応した新しいアプローチを組み合わせることで、より効果的な厄除けを実践することができます。

この記事では、厄除けの歴史的背景から現代的な方法まで、幅広く解説していきます。

厄除けの歴史と意義

厄除けの歴史は古く、日本書紀や古事記にもその記述が見られます。古代の人々は、自然災害や疫病などの不幸を「厄」と捉え、それを避けるための様々な方法を編み出してきました。厄除けは単なる迷信ではなく、人々の不安を和らげ、前向きな気持ちで生活を送るための知恵でもあったのです。

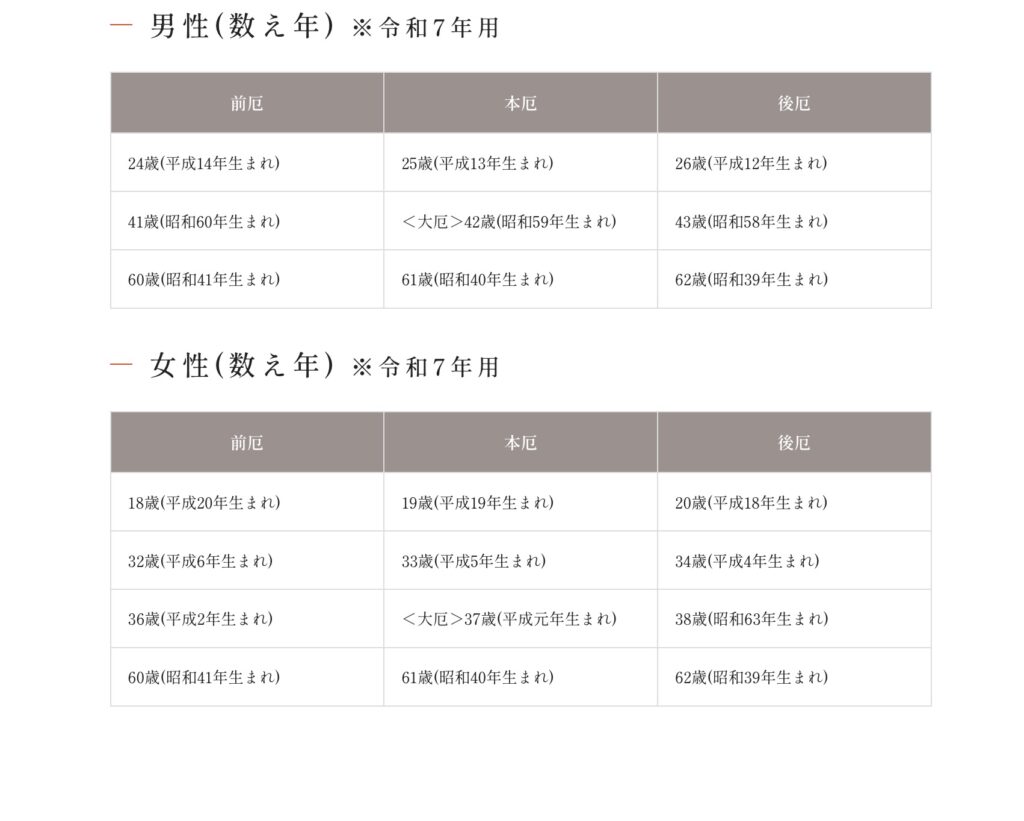

厄年は、人生の節目となる年齢で特に厄が降りかかりやすいとされる時期です。

男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳、61歳が厄年とされています。

これらの年齢は、身体的・社会的な変化が起こりやすい時期と重なっており、古人の知恵が科学的な根拠を持っていることがわかります。

伝統的な厄除けの方法

1. 神社やお寺での祈祷

最も一般的な厄除けの方法は、神社やお寺で祈祷を受けることです。厄年の始まりである正月から節分(2月3日頃)までの間に行うのが一般的とされています。

祈祷の内容は、厄除けや厄払いに特化したものが選べます。神職や僧侶による祈祷は、心の安定をもたらし、厄年を乗り越える力を与えてくれます。

2. お守りや御札の活用

厄除けのお守りや御札を身につけたり、家に飾ったりすることも効果的です。これらのアイテムは、神社やお寺で授与されるもので、身を守る力があるとされています。お守りを持ち歩くことで、常に神仏の加護を感じることができ、心の支えとなります。

3. 厄落とし

厄落としは、自ら災厄を作ることでそれ以降の災難を避けるという考え方です。例えば、大切にしていたものを意図的に落とすことで、厄を先に落とすという方法があります。現代では、断捨離のような形で実践されることもあります。

現代的な厄除けアプローチ

1. マインドフルネス瞑想

現代のストレス社会において、マインドフルネス瞑想は心の安定をもたらす効果的な方法として注目されています。

定期的に瞑想を行うことで、ストレスを軽減し、厄年のネガティブな影響を最小限に抑えることができます。

2. 健康管理とセルフケア

厄年を健康に過ごすためには、日々の健康管理が欠かせません。適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけることで、心身ともに健康な状態を維持できます。

また、定期的な健康診断を受けることで、潜在的な健康リスクを早期に発見し、対処することができます。

3. ポジティブ思考の実践

ポジティブ思考は、厄年を乗り越えるための強力なツールとなります。

日々の生活の中で感謝の気持ちを持ち、小さな幸せを見つける習慣をつけることで、厄年のネガティブな側面に囚われることなく、前向きに過ごすことができます。

厄除けと科学的アプローチ

厄除けの効果については、科学的な観点からも研究が進められています。プラシーボ効果や心理的な安心感が、実際の生活にポジティブな影響を与えることが明らかになっています。

例えば、厄除けの儀式を受けることで、心理的な安定が得られ、ストレスホルモンの分泌が抑えられるという研究結果があります。これは、厄除けが単なる迷信ではなく、心身の健康に実際の効果をもたらす可能性を示唆しています。

また、厄年に対する意識が高まることで、自然と慎重な行動をとるようになり、結果的に事故や災難を避けられるという側面もあります。これは、厄年の概念が人々の行動に影響を与え、間接的に安全性を高めているという解釈ができます。

厄除けと現代社会

現代社会において、厄除けの概念は新たな形で受け継がれています。例えば、企業の中には、新製品の発売や重要なプロジェクトの開始前に、社員全員で神社に参拝するという習慣を取り入れているところもあります。これは、伝統的な厄除けの考え方を現代のビジネス環境に適応させた例と言えるでしょう。

また、SNSの普及により、厄除けに関する情報共有や体験談の交換が活発に行われるようになりました。これにより、若い世代にも厄除けの文化が浸透し、新たな形で継承されています。

厄除けの国際比較

厄除けの概念は、日本だけでなく世界各地に存在します。例えば、西洋では「13日の金曜日」を不吉とする考え方があり、この日を避けて重要な決定や行動を控える人々がいます。

また、中国では「風水」の考え方に基づいて、家や職場の配置を決めることで、運気を上げようとする習慣があります。

これらの例から、厄や不運を避けたいという人間の普遍的な願いが、文化や地域を超えて存在していることがわかります。日本の厄除けの文化は、このような世界共通の願いが、独自の形で発展したものと言えるでしょう。

厄除けと心の健康

厄除けの実践は、心の健康維持にも大きな役割を果たしています。厄年に入る際に厄除けの儀式を行うことで、新たな気持ちで1年を迎えることができます。

これは、心理学的に見ても、ストレスの軽減や自己効力感の向上につながる可能性があります。

また、厄除けの習慣を通じて、自己を見つめ直す機会を得ることができます。例えば、厄年に際して生活習慣を見直したり、長年の悪習慣を断ち切ったりすることで、より健康的で充実した人生を送るきっかけとなることがあります。

私の厄除け体験:不安から希望へ

私は33歳の厄年を迎えた時、初めて本格的な厄除けを経験しました。それまで厄年や厄除けについてあまり真剣に考えたことがなかったのですが、その年に重要なプロジェクトを任されることになり、何か特別なことをしたいと思ったのがきっかけでした。

厄除け前の不安

プロジェクトの成功が自分のキャリアを左右すると感じていた私は、日に日に不安が募っていきました。夜も眠れず、食欲も落ちてしまい、このままでは体調を崩してしまうのではないかと心配になりました。

厄除けの選択

友人の勧めもあり、地元で有名な神社で厄除けをすることにしました。初めは半信半疑でしたが、「やってみる価値はある」と自分に言い聞かせて、勇気を出して神社に向かいました。

厄除けの日

厄除けの日、私は緊張しながら神社に到着しました。受付で手続きを済ませ、待合室で順番を待っていると、同じように厄除けに来ている人々の真剣な表情に、自分だけが悩んでいるわけではないのだと気づきました。

いよいよ祈祷が始まると、神主さんの厳かな声と、鈴の音が響き渡ります。目を閉じて祈りを捧げていると、不思議と心が落ち着いていくのを感じました。

厄除け後の変化

厄除けを終えて神社を出た時、体が軽くなったような感覚がありました。それまで重くのしかかっていた不安が、少し和らいだように感じたのです。

その後、プロジェクトに取り組む中で、以前よりも前向きな姿勢で臨めるようになりました。困難に直面しても、「乗り越えられる」という自信が湧いてきたのです。

予想外の出来事

厄除けから3ヶ月後、プロジェクトの途中で大きな問題が発生しました。しかし、チーム全員で協力し、冷静に対処することができました。後から振り返ると、この危機を乗り越えたことが、プロジェクトの成功に大きく貢献したのです。

厄年を終えて

プロジェクトは無事に成功し、私は昇進まで果たすことができました。厄年が終わった時、改めて厄除けに行ったことを思い出しました。厄除けそのものに効果があったかどうかは分かりません。しかし、厄除けをきっかけに前向きな気持ちになれたこと、そして困難に立ち向かう勇気をもらえたことは間違いありません。

今後の人生に向けて

この経験を通じて、私は厄除けの本当の意味を理解しました。それは単に災いを避けることではなく、自分自身と向き合い、前向きな気持ちで人生に臨む機会なのだと。今後も、人生の節目には厄除けに行こうと思います。それは自分を見つめ直し、新たな決意を固める大切な儀式となったのですから。

まとめ

厄除けは、古来からの知恵と現代的なアプローチを融合させることで、より効果的に実践することができます。伝統的な方法である神社やお寺での祈祷、お守りの活用に加え、マインドフルネス瞑想やポジティブ思考の実践など、現代的な方法を取り入れることで、厄年を乗り越える力を得ることができます。

重要なのは、厄除けを単なる迷信として捉えるのではなく、心の安定や健康維持のための一つの手段として活用することです。科学的な視点も取り入れながら、自分に合った厄除けの方法を見つけ、実践していくことが大切です。

厄年は、人生の節目として捉え、自己を見つめ直し、新たな成長のチャンスとして活用することができます。厄除けの文化を通じて、より豊かで充実した人生を送るきっかけとしていくことが、現代における厄除けの真の意義と言えるでしょう。

コメント