近年、日本の伝統文化である御朱印集めが多くの人々の間で人気を集めています。神社やお寺を訪れ、参拝の証として御朱印をいただくことは、日本の伝統文化に触れる素晴らしい体験となります。

私自身、この素晴らしい習慣に魅了され、数年前から御朱印集めを始めました。本記事では、一人娘が産まれてから、我が子を強運にするべくあらゆる開運方法を研究してはや20年・神社勤務歴5年を持つ筆者が、私の経験を交えながら、御朱印集めを楽しむためのコツと注意点をお伝えします。

開運の専門家として多くの方々の運気アップをサポートしてきた私のプロフィール

御朱印とは何か

御朱印は、神社やお寺を参拝した証として授与される印です。通常、御朱印帳と呼ばれる専用の帳面に、寺社名や参拝日、御祭神や御本尊の名前などが墨書きされ、朱印が押されます。

御朱印の起源は古く、もともとは巡礼者が経典を写経し、それを寺院に奉納した際に授与されたものでした。現在では、参拝の記念として一般の参拝者にも広く授与されるようになっています。

御朱印の起源「神社庁ホームページ」

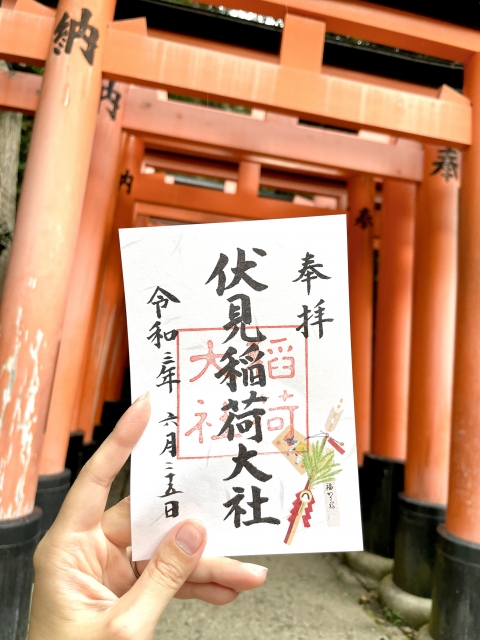

御朱印は単なるスタンプ収集ではありません。それは、神社や寺院への敬意と感謝の証です。私が初めて御朱印をいただいたのは、京都の伏見稲荷神社でした。その時の荘厳な雰囲気と、御朱印に込められた意味の深さに心を打たれたことを今でも鮮明に覚えています。

同じ神社でも、季節によって限定御朱印が出ていることもあるから

何度も訪れて、種類の違う御朱印を頂けるのも御朱印集めの醍醐味ね❗️

神社で御朱印集めの基本的な流れ

御朱印を集める際の基本的な流れは以下の通りです:

- 御朱印帳を準備する

- 神社やお寺を参拝する

- 授与所や社務所で御朱印をお願いする

- 御朱印料(初穂料)を納める

- 御朱印をいただく

この流れを踏まえつつ、以下では具体的なコツと注意点を見ていきましょう。

神社で御朱印集めのコツ

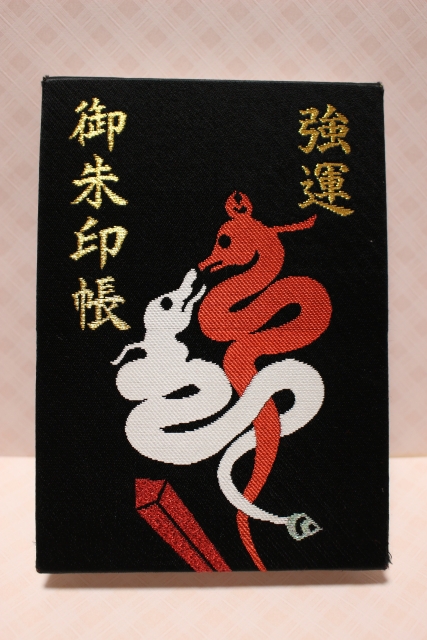

適切な御朱印帳を選ぶ

御朱印帳の選択は、この旅の重要な第一歩です。

私は最初、デザインだけで選んでしまい、持ち運びに苦労した経験があります。

現在は、A6サイズの軽量な御朱印帳を使用しています。サイズ、デザイン、耐久性を考慮して選ぶことをおすすめします。

- サイズ:持ち運びやすい大きさを選ぶ

- デザイン:自分の好みに合ったものを選ぶ

- 用途:神社用と寺院用を分けて用意するのも良い

御朱印帳は御朱印を記帳するための専用の帳面です。一般的なノートやメモ帳に御朱印をお願いするのは失礼になりますので、必ず専用の御朱印帳を用意しましょう。

事前に参拝神社の情報を集める

御朱印集めを効率的に楽しむためには、事前に情報を集めることが大切です。私は専用のアプリを活用して、訪問予定の神社仏閣の情報を確認しています。

授与時間や特別な御朱印の有無など、事前に知っておくと、スムーズに御朱印をいただけます。以下の点について調べておくと良いでしょう:

- 御朱印の授与場所(授与所、社務所など)

- 授与時間

- 御朱印料(初穂料)の金額

- 特別な御朱印や限定御朱印の有無

これらの情報は、神社やお寺の公式ウェブサイトやSNSで確認できることが多いです。

適切な服装で神社参拝する

御朱印集めは単なる趣味ではなく、神社やお寺への参拝が伴います。そのため、適切な服装で参拝することが重要です。露出の多い服装や派手な服装は避け、清楚で礼儀正しい服装を心がけましょう。

御朱印帳の開き方に注意する

御朱印をお願いする際は、御朱印帳を開いた状態で渡すのがマナーです。書き手の方が迷わないよう、書いてほしいページを開いておきましょう。また、御朱印帳にカバーがついている場合は、あらかじめ外しておくと良いでしょう。

御朱印料は小銭で用意する

御朱印料(初穂料)は、通常300円から500円程度です。お釣りが出ないよう、小銭を用意しておくのがマナーです。高額紙幣での支払いは避けましょう。

神社で御朱印集めの注意点

あくまでも神社参拝が第一

御朱印集めの最も重要な注意点は、必ず参拝してから御朱印をいただくことです。御朱印は参拝の証であり、参拝せずに御朱印だけをもらうのは失礼な行為です。時間に追われていても、必ず参拝を済ませてから御朱印をいただくようにしましょう。

私も一度、参拝をせずに御朱印だけをいただこうとして、社務所の方に優しく諭されたことがあります。それ以来、参拝の大切さを心に刻んでいます。

神社やお寺の本来の目的を忘れず、敬意を持って参拝しましょう。

神社での写真撮影と SNS 投稿について

御朱印を書いていただいている様子の撮影は控えめにしましょう。SNSへの投稿も、神社仏閣の規則を確認し、適切に行うことが重要です。私は、許可を得た場合のみ、控えめに撮影するようにしています。

御朱印を書いていただいている様子を撮影したい気持ちはわかりますが、許可なく写真や動画を撮影するのは控えましょう。特に書き手の方の顔や手元を撮影するのは避けてください。撮影したい場合は、必ず事前に許可を得るようにしましょう。

静かに待つ

御朱印を書いていただいている間は、静かに待ちましょう。私語を慎み、書き手の方の集中を妨げないようにします。また、特定の書き方や筆跡をリクエストするのも控えましょう。

転売や譲渡は禁止

御朱印は個人的な参拝の証であり、転売や譲渡は厳禁です。インターネットオークションなどでの売買は、御朱印の本来の意味を損なう行為です

御朱印帳の取り扱いに注意

御朱印帳は大切に扱いましょう。濡れたり汚れたりしないよう、カバーを使用するなどして保護します。また、御朱印帳を床に置いたり、乱暴に扱ったりするのは避けましょう。

神社で御朱印集めを楽しむための工夫テーマを決めて集める

御朱印集めをより楽しむために、テーマを決めて集めるのも良いでしょう。例えば:

- 特定の地域の神社仏閣を巡る

- 七福神めぐりなど、特定のテーマに沿って集める

- 季節限定の御朱印を集める

テーマを決めることで、御朱印集めに新たな楽しみが加わります。

御朱印帳を複数の神社で用意する

神社と寺院で御朱印帳を分けたり、テーマごとに御朱印帳を用意したりするのも一つの方法です。複数の御朱印帳を使い分けることで、より体系的に御朱印を集めることができます。

御朱印の意味を理解する

単に御朱印を集めるだけでなく、各御朱印の意味や背景を理解することで、御朱印集めがより深い体験になります。最近は、いただいた御朱印に書かれている文字の意味を調べるようにしています。例えば、ある寺院で「南無阿弥陀仏」という御朱印をいただいた際、その意味を調べたことで、仏教の教えについて深く学ぶきっかけになりました。

御朱印に書かれている文字や印の意味を調べたり、その神社や寺院の歴史を学んだりしているうちに、知らず知らずのうちに日本人としての誇りを思い出すことになるでしょう。

また、御朱印集めを旅行の目的の一つにすることで、新たな観光スポットの発見につながることがあります。地域の歴史や文化に触れる良い機会にもなり一石二鳥だと感じています。

御朱印帳の保管方法を工夫する

集めた御朱印帳は大切に保管しましょう。以下のような方法があります:

- 専用のケースに入れて保管する

- 湿気を避けて保管する

- 直射日光を避ける

また、御朱印帳を神棚や仏壇に置いて保管する方法もあります。

まとめ

いかがでしたか❓

御朱印集めは、昔からあるスタンプラリーの様な気がしてきました。しかも、日本の伝統文化を体験し、自己を見つめ直す素晴らしい機会です。

マナーを守り、敬意を持って参拝することで、より深い精神的な体験ができるでしょう。皆さんも、この記事を参考に、御朱印集めの魅力的な世界を探索してみてはいかがでしょうか。きっと、新たな発見と心の豊かさを得ることができるはずです。

コメント