神社は日本の伝統的な宗教施設であり、その建築様式には深い意味と歴史が込められています。鳥居から本殿に至るまで、神社の各部分には独自の役割と象徴性があります。

本記事では、一人娘が産まれてから、我が子を強運にするべくあらゆる開運方法を研究してはや20年・巡った神社は100社以上、神社勤務歴5年を持つ筆者が、大好きな神社建築の主要な要素を詳しく解説し、その意味や重要性を探ります。

鳥居:神聖な領域への入り口

神社を訪れると、最初に目にするのが鳥居です。鳥居は神社のシンボルとして広く認識されており、俗世界と神聖な領域を分ける境界線の役割を果たしています。

神社大好きな私は、色んな神社を参拝してきましたが

鳥居を見るだけで、背筋がピンと伸びる気がします。

鳥居の起源と意味

鳥居の起源については諸説ありますが、一般的に以下の説が有力とされています:

- 神様の降臨する目印説

- 鳥が神様の使いであるという古代信仰に基づく説

- 神域を示す柱が進化したという説

鳥居は、参拝者に神聖な場所に入ることを意識させる重要な役割を果たしています。

鳥居の種類

鳥居には様々な形式がありますが、主に神明系と明神系の2つに大別されます。神明系は装飾が少なくシンプルな形状で、伊勢神宮に代表されます。一方、明神系はより装飾的で、多くの神社で見られます。

参道:神様への道

鳥居をくぐると、参道が続きます。参道は神様のもとへ向かう道であり、心身を清める準備の場でもあります。

神社参拝は、単なる儀式ではなく、自己を更新し、新たな気持ちで人生に向き合うための象徴的な行為なのです。

この考え方は、日本の伝統的な信仰と文化に深く根ざしており、現代でも多くの人々に心の安らぎと新たな希望を与え続けています。

参道の特徴

- 直線的な構造:神様との一直線のつながりを象徴

- 砂利や石畳:歩く音で邪気を払う効果

- 両側の植栽:神聖な雰囲気を醸成

参道を歩く際は、中央を避けて端を歩くのが作法とされています。これは、中央が神様の通り道(正中)とされているためです。

手水舎:心身を清める場所

参道を進むと、手水舎(てみずや)が現れます。ここで参拝者は手と口を清め、心身を浄化します。

手水の作法

- 左手で柄杓を持ち、右手を清める

- 柄杓を右手に持ち替え、左手を清める

- 再び左手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぐ

- 柄杓を立てて残りの水で柄を清める

この一連の動作には、神様の前に清浄な状態で立つという意味が込められています。

狛犬:守護者としての存在

多くの神社の入り口には、一対の狛犬が置かれています。狛犬は神社を守護する存在として重要な役割を果たしています。

東京穴八幡宮の狛犬

狛犬の特徴と意味

- 右側:口を開けた獅子(阿形)

- 左側:口を閉じた狛犬(吽形)

この配置には、宇宙の始まりと終わり(アとウン)を象徴する意味があるとされています。狛犬は悪しき存在が神社に入ることを防ぐ役割も担っています。

拝殿:参拝者のための空間

拝殿は、参拝者が神様を拝む場所です。多くの神社では、拝殿が最も大きな建物となっています。

三重椿大神社

拝殿の特徴

- 開放的な構造:多くの参拝者を受け入れる

- 賽銭箱の設置:参拝者が賽銭を納める場所

- 神楽殿としての機能:神事や奉納舞などが行われることもある

拝殿は、神様と人間の交流の場としての重要な役割を果たしています。

幣殿:神様への供物を捧げる場所

幣殿は、拝殿と本殿の間に位置し、神様への供物を捧げる場所です。多くの場合、拝殿と本殿をつなぐ渡り廊下のような形状をしています。

幣殿の役割

- 神職が祭祀を行う場所

- 神饌(しんせん)を供える場所

- 参拝者の目から本殿を隠す役割

幣殿は、神様と人間の間の中間地点として重要な意味を持っています。

本殿:神様の御座所

本殿は神社の中で最も神聖な場所であり、神様が鎮座する場所です。一般の参拝者は通常、本殿に入ることはできません。

本殿の特徴

- 高床式の構造:地上から離れた場所に建てられる

- 装飾的な屋根:千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)が特徴的

- 厳重な管理:神職以外の立ち入りが制限される

本殿の建築様式は、神社の由来や祭神によって異なります。主な様式には、神明造、大社造、春日造などがあります。

千木と鰹木の意味

本殿の屋根に見られる千木と鰹木には、重要な意味があります:

- 千木:屋根の両端に交差して立つ部材

- 内削ぎ:女神を祀る神社

- 外削ぎ:男神を祀る神社

- 鰹木:屋根の頂部に並ぶ短い丸太

- 偶数本:女神を祀る神社

- 奇数本:男神を祀る神社

これらの特徴から、その神社がどのような神様を祀っているかを知ることができます。

神社建築の多様性

神社建築には地域や歴史によって様々な様式があります。主な様式には以下のようなものがあります:

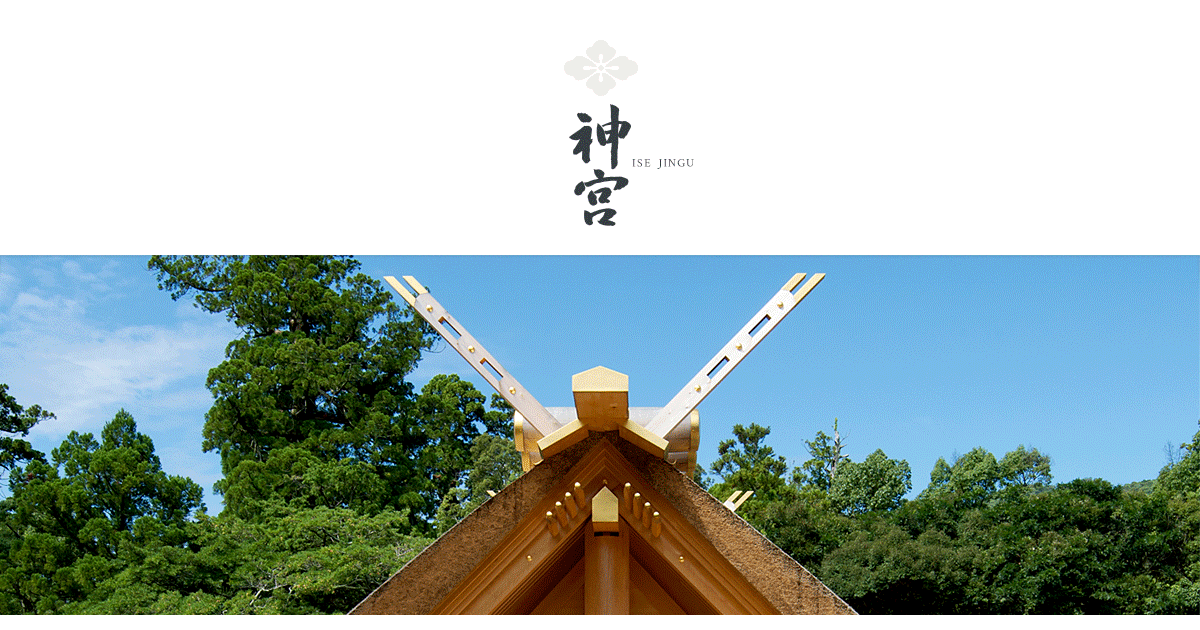

神明造:伊勢神宮に代表される最も古い様式

大社造:出雲大社に見られる古代の住居を模した様式

春日造:春日大社に見られる、屋根が特徴的な様式

流造:最も一般的な様式で、屋根が流れるような形状

京都:上賀茂神社、下鴨神社など

これらの様式は、それぞれの神社の歴史や祭神の特性を反映しています。

神社建築の現代的意義

神社建築は、単なる宗教施設以上の意味を持っています。現代社会において、神社は以下のような役割を果たしています:

- 伝統文化の保存:古来の建築技術や様式を伝承

- 地域コミュニティの中心:祭りや行事を通じて人々を結びつける

- 自然との調和:多くの神社が自然環境と一体となっている

- 精神的な安らぎの場:都市部においても静謐な空間を提供

神社建築を理解することは、日本の文化や歴史、そして人々の精神性を深く知ることにつながります。

まとめ

神社建築は、鳥居から本殿に至るまで、それぞれの部分が深い意味と役割を持っています。これらの要素を理解することで、神社参拝がより豊かな経験となり、日本文化への理解も深まります。神社は単なる観光地ではなく、日本人の精神性や世界観が凝縮された場所であり、その建築様式にはそれらが如実に表れています。

次回神社を訪れる際は、この記事で学んだ知識を活かし、各部分の意味や役割を意識しながら参拝してみてください。きっと、これまでとは違った神社の魅力を発見できるはずです。神社建築の奥深さを知ることで、日本文化への理解がさらに深まり、より豊かな神社体験ができるでしょう。

コメント